研究説明文書

当研究の研究説明文書を記載しています。

更新日:2025/01/17

試験の実施計画は、以下のとおりです。

はじめに

当院では、患者さんへ最新の医療を提供するとともに、病気の診断、治療の改善を常に試みています。

しかしながら、一つの治療法が他のものに比べて優れているかどうかは、最終的には、患者さんや研究対象者の方にご協力をいただいて治療をした上で、科学的に判断しないと結論が出せません。このように治療法の効果(効きめ)や安全性(副作用)を、患者さんや研究対象者の方のご協力のもとで調べる研究を「臨床研究」といいます。臨床研究では、海外や日本で、すでに臨床の現場で使用されている治療法や、新しく考えられた治療法が、従来の治療法より安全性や治療の続けやすさ、効果の面で本当に優れているかどうかを評価します。

これから研究の内容や対象となるあなたの利益、権利およびその他の必要な事項をこの説明文書に基づいて説明しますので、十分に理解された上で、この研究に参加するかどうかをあなたの自由意思で決めてください。お返事は今すぐでなくてもかまいません。今日はこの説明文書をお持ち帰りになり、よく内容をお読みになった上で後日お返事くださっても結構です。また、ご不明な点があれば遠慮なくご質問ください。この研究に参加するかどうかは、あなた自身の意思で自由に決めていただきます。参加をお断りになっても不利益を受けることは一切ありません。本研究に同意いただける場合は、同意書にタイプによるご署名をお願いします。

1.研究の実施について許可を受けていること

1.1 実施する研究の名称

抑うつ症状を呈する若者に対するメンタルヘルスケアアプリの安全性と有効性の検討

1.2 研究機関の長の許可を受けていること

臨床研究は研究対象者の方を対象に実施する研究ですので、研究対象者の方の人権が保護され、安全性が確保されているかどうか、また、研究を実施することに問題がないかなど、研究の実施について倫理的・科学的な側面からの審査を受けることが義務付けられています。これから説明する臨床研究も、研究の実施に先立ち、横浜市立大学の「人を対象とする生命科学・医学系研究倫理委員会(以下、倫理審査委員会と略す)」によって審査・承認され、横浜市立大学附属病院の病院長の許可を得ております。

2.研究機関の名称及び研究責任者の氏名

2.1 研究機関名、所属

横浜市立大学附属病院 精神科

2.2 研究責任者名(又は研究代表者名)

井出 恵子

2.3 共同研究機関名、当該研究機関の研究責任者名

| 研究機関名 | 研究責任医師名 |

|---|---|

| 横浜市立大学附属病院 | 井出恵子 |

| 横浜市立大学 | 宮﨑智之 |

3.研究の目的及び意義

3.1 目的

うつ病に対する新たな心理学的支援法の開発に向けて、情報通信技術(Information and Communication Technology: ICT)を用いた研究が発展してきていて、ICT を用いた心理学的支援法は、対面式と同等の効果が認められています。そのなかでも、スマートフォンやタブレット端末をはじめとしたモバイル端末の普及が、新たなうつ病に対する心理学的支援法の発展に与える影響は大きいです。そして国内のスマートフォンの世帯保有率は80%を超え、だれもが利用できるツールとなりつつあります。このようなモバイル端末を用いることで、誰もが場所・時間に拘束されることなく日常生活に密着したセルフケアを行うことが可能となり、多くのスマートフォン用アプリケーション・プログラムが抑うつ症状を呈する者や抑うつの予防のために開発されてきています。しかしながら、近年激増するメンタルヘルスケアアプリの客観的評価は現状では十分に行われていないため、本研究では抑うつ症状を呈する若者を対象に、メンタルヘルスケアアプリの安全性及び有効性を評価することにしました。

3.2 意義

本研究により対象のアプリの安全性と有効性を明らかにすることで、アプリを利用する方たちへ有用で安全かつ効果的なアプリの提示が可能になると考えています。また、臨床心理学的問題の解決のためにかかる利用者の負担(医療費や時間)が軽減されることを期待しています。

また、もし対象のアプリを使用しても抑うつ状態がよくなることが、示されなかった場合は、メンタルヘルスケアアプリ開発の課題が明確になり、今後のメンタルヘルスケアアプリ開発に利用されると考えています。

4.研究の方法及び期間

4.1 方法

研究に参加いただくことになりましたら、メンタルヘルスケアアプリ(SELF MIND)を4週間、毎日1回使用するアプリ介入群か、生活習慣に関する記録を4週間、毎日1回行うコントロール群のいずれかに振り分けられます。

[介入法の分け方]

本研究に参加するとアプリ介入群かコントロール群のどちらかになります。どちらの群になるかは、あなたや担当する医師以外によるランダム割付によって決められます。これはどちらの群になるかを第三者によって決めることによって、それぞれのグループの参加者の背景(性別や年齢、疾患の程度など)に偏りが出なくなる方法です。またこの「ランダム」とは、コンピュータなどを用いる人の意思が入らない方法で、治療法が公平に選択されるものです。この方法は、今回のような臨床研究を行う場合には、世界中で採用され、治療効果の比較を科学的に、公平な立場をたもって行うために頻繁に用いられる方法です。

[使用するメンタルヘルスケアアプリについて]

emol株式会社によって公開されている「国内メンタルヘルステックカオスマップ2022年版」に示されている企業にインタビューを行い、その中から情報漏洩や転用のリスクがなく、メンタルヘルスケアへの効果が期待できるアプリを選択しました。

なお、SELF MINDは有料のアプリですが、アプリの提供元よりクーポンが発行されますので、研究期間中無償で使用することが可能です。通信費に関してはご負担をお願いします。

【SELF MIND】

AIカウンセリングでメンタルヘルスケアができるアプリです。

以下が可能です。

- ・ストレスレベルの算出 (可視化)

- ・日記機能

- ・メンタルヘルスに関する各種記事の提供

1回あたりの所要時間は初回15分前後、2日目以降5分前後です。

SELF MIND アプリ画面

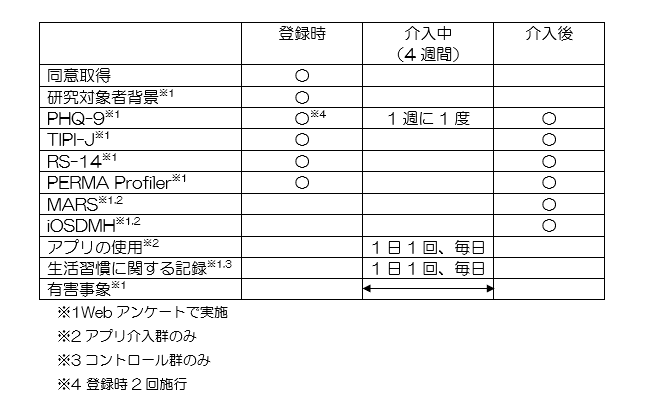

4.1.1 研究のスケジュール

この研究の参加期間は、約4週間です。アプリ介入群は毎日1回アプリを使用します。研究者は、あなたのアプリの使用状況や使用頻度のデータをアプリの提供元より入手します。

コントロール群は毎日1回生活習慣に関して記録します。記録方法は、Webアンケートを用いて行います。各項目の詳細は4.1.2をご確認ください。

4.1.2 調査の内容

- (1) 研究対象者背景

・性別、年齢

・同意取得日 - (2) PHQ-9(Webアンケート)

PHQ-9は、抑うつ症状を評価するスケールです。 - (3) TIPI-J

非認知能力(外向性、協調性、勤勉性、神経症傾向、開放性)を測定するスケールです。 - (4) RS-14

レジリエンス(精神的回復力)の指標で、ストレスの程度評価します。 - (5) PERMA Profile

正の感情、エンゲージメント、関係性、意味、達成感の5つの要素に関してアンケートを行い、その結果から個人のウェルビーイング度を評価します。 - (6) MARS

アプリの質を評価するためのスケールです。 - (7) iOSDMH

デジタルメンタルヘルスプログラムの実装性を評価するスケールです。

4.1.3 試料・情報の授受

本研究に関する電磁的同意システムは、株式会社アクセライトという企業に委託します。

委託先:株式会社アクセライト 責任者:大下知樹

本研究に関する症例登録業務、データマネージメントは、株式会社ヌーベルプラスという企業に委託します。

委託先:株式会社ヌーベルプラス 責任者:吉田 裕彦

アプリの使用状況や使用頻度のデータはアプリの提供元より入手します。

※情報を授受する際の個人情報の保護については10項で、検査結果の説明については13項で説明します。

4.2 守っていただきたいこと

以下の事項は、研究中のあなたの健康を守るため、また正確な研究データを収集するために必要なことですのでお守りください。

- ・SELF MIND以外のメンタルヘルスケアアプリを使用しないでください。

- ・研究を開始した後、身体に何かおかしいと感じる事がありましたら(骨折、事故なども含めて)すぐに担当者に連絡してください。

- ・研究を始めてから研究への参加を取りやめる場合は、できるだけ早く担当者に連絡してください。

- ・何か別の治療を開始(その他の精神科医療機関、心理カウンセリング、心理療法アプリケーションの利用開始)した場合はお知らせください。

4.3 研究期間と研究全体の目標症例数

研究期間は、研究機関の長の許可日から2025年9月30日まで、研究全体の目標症例数は134例を予定しています。

研究の進捗により変わる可能性がありますが、その際は倫理審査委員会で承認されてから変更します。

5.研究の対象者として選定された理由

本研究では抑うつ症状がある方を対象としております。緊急時に横浜市立大学附属病院で対応を行えるよう、横浜市立大学附属病院へアクセス可能な関東圏の学生としています。アクセス可能かについては参加者本人の判断に委ねます。

5.1 選択基準

- (1) 18歳以上29歳以下の方

- (2) 抑うつ症状 (2回のスクリーニングで共に軽度度~中等度) を呈する方

- (3) iPhoneを所持している方

- (4) 横浜市立大学附属病院にアクセス可能な関東圏在住の学生

- (5) 本研究の参加に関して同意が得られる方

5.2 除外基準

- (1) 精神的問題により医療機関に通院している方、過去に通院歴がある方

- (2) 試験機器であるアプリの使用経験がある方

- (3) 過去3ヶ月以内にメンタルアプリケーション等の臨床研究へ参加した経験がある方

- (4) PHQ-9質問項目9が3点の方

- (5) その他,医師の判断により対象として不適当と判断された方

6.研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益

6.1 予測される利益

この研究に参加することで、あなたに対して直接的な利益はありません。

この研究の結果、メンタルヘルスケアアプリの安全性及び有効性が確認できれば、将来同じ症状の方の利益につながる可能性があります。

6.2 予測される負担・リスク

本研究はアプリの安全性と有効性を検討するものであり、アプリの有害事象に関しては現時点で明らかにされていません。本研究で予期されるリスクとしてスマホ依存傾向が考えられます。抑うつ症状に対するスマホアプリの効果を調べた先行研究では、4週間~24週間の介入を行った18試験を解析に含んでいますが、スマホ依存に関する報告はありません。また、本研究で使用するアプリは5分~15分程度の比較的短時間で終了するアプリであり、介入期間も4週間と先行研究と比べて比較的短期間です。これらの理由により、スマホ依存の危険性は低いと考えられますが、アプリの継続使用による使用時間の推移に関しては、アプリ提供元より入手し、注意して観察します。また、アプリの内容はストレスチェックの記録であり、侵襲性が高くないと考えますが、起こり得るリスクとして研究期間中に死んでしまいたいという気持ちが強まる可能性を否定することができません。リスクへの対応として、週に1回PHQ-9(抑うつ状態を確認するスケール)を行うことで、抑うつ症状をモニタリングし、場合によっては研究の中止や所属大学の保健管理センターへの相談、医療機関への受診をお勧めするようにいたします。なお、保健管理センターに研究対象者の方の個人情報をお伝えすることはありません。

7.健康被害に対する補償の有無及びその内容

この研究は、これまでの報告に基づいて科学的に計画され、慎重に行われます。もし研究の期間中、あなたにこの研究および使用するアプリが原因でおこった副作用などの健康の被害が生じた場合には、研究の中止をご連絡し、所属大学の保健管理センターの情報を提供したうえで相談をお勧めするようにいたします。また、場合によっては医療機関の情報を提供いたします。この場合の治療等は保険診療として行い、自己負担分の医療費をあなたにご負担いただくこととなります。

また、この研究は一般に公開されているアプリを使用しているため、保険への加入は行いません。

8.同意を撤回できること

「はじめに」でも述べましたが、この研究に参加するかどうかは、あなた自身の意思で自由に決めていただきます。参加をお断りになっても不利益を受けることは一切ありません。選択基準を満たし本研究の対象となった場合においても、参加は強制ではなく研究を中止し医療機関を受診することが可能です。また、研究参加に同意した後(たとえ研究期間中であっても)、その理由にかかわらず、いつでも同意を撤回することができます。ただし研究開始後に途中で参加を中止される場合には、中止後の健康管理について担当者の指示に従ってください。

同意の撤回には、Webで同意撤回ができます。また、別途ご連絡をいただいても結構です。その際、希望があった場合は速やかにデータを破棄します。ただし同意撤回のご連絡をいただいた時点で既に研究結果が公表されていたときなど、データから除けない場合があります。

また、あなたの意思に影響を与える可能性がある場合は、速やかに説明を行い、臨床研究への参加の継続の意思を再度確認させていただきます。

9.不利益を受けないこと

あなたがこの研究に参加することに同意されない場合も、また同意後に途中で同意を撤回された場合も、不利益を受けることは一切ありません。

または担当者があなたにとって安全ではないかもしれないと判断した場合には研究を中止します。その場合、研究を中止することについてご説明します。

10.個人情報等の取り扱い

情報は、個人名など単体で個人を特定できる情報を削除し、研究用の番号(研究ID)で管理します。必要時に個人を照合できるよう対応表とよばれる個人と研究IDを対応させた表を作成しますが、その表は電磁的同意システム委託先と研究機関以外へ提供されることはありません。同意取得時にアップロードいただいた学生証に関しては、本人確認後1分以内にweb上から自動で削除される仕組みになっております。

4.1.3項に記載の通り、症例登録業務・データマネージメントの委託先との間で、あなたの情報の授受が発生しますが、研究IDで管理されるため、電磁的同意システム委託先と研究機関以外の機関があなた個人を特定することはできません。

11.試料・情報の保管及び廃棄の方法

情報の管理・保管は、横浜市立大学 研究・産学連携推進センター拠点事業推進部門で行われます。

情報(本研究に関する文書及び記録を含みます)は本研究が終了した日から5年後又は研究の結果について最終の公表をした日から3年後のいずれか遅い日まで保管しますが、個人を特定できないよう加工されたデータについては、本研究の目的以外の学術研究に用いられる可能性または他の研究機関に提供する可能性(以下「二次利用」という。)があるため、保管期間終了後も期間を定めず保管します。

電子データで保管する場合は、パスワードを設定した上で、インターネットから独立したパソコン等の電磁的記録媒体にて保管し、パスワードで関係者以外アクセスできないよう厳重に管理します。USBメモリ等の記録媒体に保管した場合は、使用していないときは施錠した保管庫で管理します。紙媒体で保管する場合は、ファイリングし施錠可能な保管庫等で厳重に保管管理します。

保管期間を経過した情報は、個人情報や機密情報の漏洩がないように細心の注意を払い廃棄します。コンピュータ上にある情報は完全に削除し、紙媒体はシュレッダーにて裁断し廃棄します。

12.試料・情報の二次利用について

この研究で得られた情報を、本研究の目的以外の学術研究に使用させていただく事があります。これを二次利用といいます。その際は新たに研究計画書を作成し、研究の適切性や倫理性について、新たな研究計画の内容に応じた適切な倫理審査委員会にて承認を得ることと致します。また、倫理審査委員会で承認された適切な方法で同意を取得する手続き(又は研究への利用を拒否する機会の保障)を行います。

13.研究により得られた結果等の取り扱い

13.1 研究の結果の説明

本研究においてPHQ-9やTIPI-J等を行いますが、まだあなたの健康状態を評価するのに十分な精度や確実性がないため、その結果をあなたにお知らせすることはありません。

13.2 他の病気が偶然に分かった場合

本研究はメンタルヘルスケアアプリの安全性と有効性を検討する研究なので、該当しません。

14.費用及び謝礼について

臨床研究に参加された方が負担する費用及び参加期間中に臨床研究に参加された方に金銭等が支払われる場合の費用についてご説明します。

本研究の実施にかかる費用のうち、研究に参加された方に要する医療費の負担はありませんが、本研究に参加することでアプリケーションの使用時やWebアンケートの回答時に通信料が発生いたします。

本研究に参加する研究対象者への負担軽減費として、終了した時点でAmazonギフト券5,000円分を研究費から支払います。なお、PHQ-9の結果により、研究期間中に研究への参加が中止になった場合は、その時点でAmazonギフト券5,000円分が支払われますが、その他の理由(研究参加時に除外となった場合や2週連続で週の半分 (4日) 以上アプリの使用が認められない場合、本人による同意撤回など)により研究への参加が中止となった場合は負担軽減費の支払いはございません。

15.研究の資金源と利益相反

利益相反(conflict of interest)とは、研究成果に影響するような利害関係を指し、金銭及び個人の関係を含むものです。本研究は、SELF株式会社から機器の無償提供を受けています。本研究の実施において利益相反が生じる可能性がありますが、事前に横浜市立大学の利益相反委員会で審査を受け、その意見を踏まえて横浜市立大学の人を対象とする生命科学・医学系研究倫理委員会で承認を得ております。本研究は、横浜市立大学医学部附属病院 精神科が計画し実施する臨床研究であり、製薬会社をはじめ、他の団体からの資金的援助に基づいて行われるものではありません。また、この研究に関わる医師等と研究に関連のある特定の企業との間に開示すべき利益相反関係はありません。

本研究は、2022-2031年度 科学技術振興機構(JST)「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」本格型・共創分野「若者の生きづらさを解消し高いウェルビーイングを実現するメタケアシティ共創拠点」の研究費を用いて行います。

16.他の治療方法について

当院で行っている標準的な抑うつの治療方法は、休養、薬物療法、心理療法、カウンセリングがあります。

17.研究実施後の医療の提供に関すること

本説明文書4.1.項で説明した治療を終えたあとの治療について、規定を設けることはありません。

18.研究に関する情報公開の方法

この研究は、研究を実施するにあたり世界保健機関が公表を求める事項その他の臨床研究の過程の透明性の確保及び国民の臨床研究への参加の選択に資する事項を厚生労働省が整備するデータベース(以下「jRCT」という。 jRCT=Japan Registry of Clinical Trials)に登録し、研究の進捗に応じて適宜更新します。 また、本研究の結果についてもjRCTに登録しますが、その際は、研究に参加された方の個人情報については分からないように保全されています。

なお、jRCTの掲載される場所は以下となります。

URL: https://jrct.niph.go.jp/

また研究の成果については、今後の治療に役立てるため、学術集会や論文などで発表・公表させていただくことがあります。その際は、研究に参加された方の個人情報については一切公表されることはないことをお約束します。

19.資料を閲覧できること

本研究の実施に関連する研究計画書および研究方法についての資料は、あなたが希望された場合、他の研究対象者の個人情報保護や当該臨床研究の独創性の確保に支障がない範囲で、入手又は閲覧することができます。

ただし、閲覧を希望されてから上記の個人情報保護および研究の独創性の確保のために、種々の手続きあるいは研究責任者および研究実施組織における協議を行います。その結果、資料の提示まで時間がかかることや希望された資料の一部のみの提示となる場合があることをご了承ください。

20.関係者が試料・情報を閲覧すること

あなたの秘密が保全される事を条件に、研究が正しく行われているかどうかを確かめるために、本研究の倫理審査を行った倫理審査委員会の関係者や、研究者・研究機関の長によりデータ確認作業を任命された人が、回答したWebアンケートの内容など研究に関連したデータを閲覧する事があります。この場合においても、そのような人達は、法律で秘密を守るように定められていますので、あなたの個人情報保護に配慮したうえで実施されます。

本研究の同意文書にタイプによるご署名をすることで、当該閲覧についても同意いただいたことになります。

21.連絡お問い合わせ先

21.1 お問い合わせ先

この研究について何かお聞きになりたいことがありましたら、いつでもご遠慮なく下記の担当者にお問い合わせください。

【問い合わせ担当】

機関名:横浜市立大学

所属:研究・産学連携推進センター

氏名:山里 亜未

電話:050-3575-7535

E-mail:p3.minds1020lab@yokohama-cu.ac.jp

【研究責任者】

機関名:横浜市立大学附属病院

所属:精神科

氏名:井出 恵子

電話:045-787-2800

21.2 上記連絡先と連絡が取れない場合の相談窓口

Minds1020lab研究事務局

住所:〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWork 8F

電話:050-3575-7535(平日9:00~17:00)

21.3 本研究の研究代表機関及び研究事務局

【研究代表者】

機関名:横浜市立大学附属病院

所属:精神科

氏 名 :井出恵子

電話:045-787-2800

【研究事務局】

機関名:横浜市立大学

所属:研究・産学連携推進センター

氏 名 :山里亜未

電話:050-3575-7535

研究参加のお申込み

研究参加のお申し込みは以下のフォームよりお願いいたします。